金陵書局考辦

金陵書局是晚清最為知名、最有影響的官書局之一,歷來較受關注,相關著述頗多。但這些著述互相歧異,且有與事實不合之處。其實金陵書局雖由私設而成為官事,但始終是個不在官僚體制序列的文化機構,沒有官方的正式記載。惟有借助其當事人的文集、日記、書信、筆記、年譜等,才能從歷史的縫隙中勾連拼接,考鏡其源流,還原其真實面目。

金陵書局是晚清最為知名、最有影響的官書局之一,早在同治十三年(1874)刊行的《上江兩縣誌》和光緒六年(1880)刊行的《續纂江寧府志》中就分別有專門的記述。1930年,柳詒徵發表《國學書局本末》(載《江蘇省立國學圖書館第三年刊》)一文,對金陵書局的發展流變作了比較深入的考察。過了5年,葉楚傖、柳詒徵主編的《首都志》再次述及金陵書局。此後,有關近代中國的出版印刷史著作與晚清官書局論文,都必提金陵書局。相對於其他官書局而言,學界對金陵書局著墨的不可謂不多,然而筆者在研究曾國藩幕府刻書時,發現這些著述大多比較簡略,且互有抵牾、矛盾與不合事實之處。為什麼會出現這種情況呢?應該說與資料不足有關,金陵書局是個不在官僚體制序列的文化機構,雖然在同治年間少長鹹集,薈萃一時英俊,但這段輝煌過後,卻是長久的蕭條,人才凋零,苦苦撐持,沒有留下多少檔案材料,更無官方的記載與當事人的憶往追述。所以欲考鏡其源流,還原其真實面目,只能借助金陵書局當事人的文集、日記、書信、筆記、年譜等,並輔以其他史料,從歷史的縫隙中勾連拼接,重建史實。

金陵書局是晚清最為知名、最有影響的官書局之一,早在同治十三年(1874)刊行的《上江兩縣誌》和光緒六年(1880)刊行的《續纂江寧府志》中就分別有專門的記述。1930年,柳詒徵發表《國學書局本末》(載《江蘇省立國學圖書館第三年刊》)一文,對金陵書局的發展流變作了比較深入的考察。過了5年,葉楚傖、柳詒徵主編的《首都志》再次述及金陵書局。此後,有關近代中國的出版印刷史著作與晚清官書局論文,都必提金陵書局。相對於其他官書局而言,學界對金陵書局著墨的不可謂不多,然而筆者在研究曾國藩幕府刻書時,發現這些著述大多比較簡略,且互有抵牾、矛盾與不合事實之處。為什麼會出現這種情況呢?應該說與資料不足有關,金陵書局是個不在官僚體制序列的文化機構,雖然在同治年間少長鹹集,薈萃一時英俊,但這段輝煌過後,卻是長久的蕭條,人才凋零,苦苦撐持,沒有留下多少檔案材料,更無官方的記載與當事人的憶往追述。所以欲考鏡其源流,還原其真實面目,只能借助金陵書局當事人的文集、日記、書信、筆記、年譜等,並輔以其他史料,從歷史的縫隙中勾連拼接,重建史實。

一 創辦:時間、地點與局名

清代地方大員素有開幕府編書、刻書的傳統。晚清時期,最早在幕府中庀局刊書的是胡林翼,繼之而起的為曾國藩、左宗棠等。那麼曾國藩是何時何地設局刊書的呢?通行的有兩種說法:一種是況周頤的說法,湘軍克復金陵後在金陵。其《蕙風簃二筆》雲:“咸豐十一年(一八六一)八月,曾文正公克復安慶,部署粗定,命莫子偲大令採訪遺書,商之九弟沅圃方伯,刻《王船山遺書》。既複江寧,開書局於冶城山,延博雅之儒,校讎經史,政暇則肩輿經過,談論移時而去。住冶城者,有南匯張文虎,海甯李善蘭、唐仁壽,德清戴望,儀征劉壽曾,寶應劉恭冕,此江南官書局之俶落也。”採用這種說法的還有葉德輝和錢基博。前者在《書林清話》中說:“咸豐赭寇之亂,市肆蕩然無存。迨乎中興,曾文正首先于江甯設金陵書局”,後者在《版本通義》中寫道:“同治二年曾國藩刻《船山遺書》,三年,置局于南京鐵作坊,四年,《船山遺書》竣工”,雖然都沒有況周頤寫得那麼明確、詳細,但說法基本一致。

另一種是黎庶昌的說法,同治三年四月初三日於安慶。在光緒二年(1876)傳忠書局刊行的《曾國藩年譜》同治三年條下,他是這麼寫的:“四月初三日,設立書局,定刊書章程。江南、浙江自宋以來,為文學之邦,士紳家多藏書,其鏤版甚精緻,經兵燹後,書籍蕩然。公招徠剞劂之工,在安慶設局,以次刊刻經史各種”。此說較為風行,流傳甚廣,影響至今,如刊於光緒六年(1880)的汪士鐸等纂《續纂江寧府志》、民國二十八年(1939)的章洪鈞、陳可霖等編《涇舟老人年譜》二書以及近二三十年來發表的謝正光、吳家駒、梅憲華和張宗友等文,均採用這種說法。

其實,據莫友芝《郘亭日記》記載,早在同治元年,他就想為曾國藩籌設書局。雖然沒能如願,但曾國藩幕府裡已開始刻書。莫友芝想刊刻他所校勘的《唐寫本說文木部》殘卷,曾國藩就陪他“同至內銀錢所,囑為之精刻”。這是同治二年五月的事,而之後的六七月份,曾國藩幕僚說動曾國荃倡首全刻《船山遺書》,曾國藩才為此開設書局。同治五年五月初三日,曾國藩在日記中追述此事說:“王而農先生……著書三百餘卷。道光庚子、辛醜間,其裔孫王半帆刻二百余卷,鄧湘皋、鄒叔績經紀其事。咸豐四年賊破湘潭,板毀無存。同治二年,沅甫弟捐資,全數刊刻,開局於安慶。”《船山遺書》開雕于同治二年冬,由此可見,書局設立于同治二年的八月至十二月之間。同治三年六月湘軍收復金陵後,曾國藩將兩江總督治所從安慶遷回至金陵,書局遂隨曾國藩移局東下,“封在銅作坊偽慕王府”。就此而言,上述書局設立時間的第一種說法割裂了書局的歷史,只提移局金陵後的事。第二種說法時間不對,而且查《曾國藩日記》,當日僅記“夜將書局章程核畢”,並無設立書局的記載。所以兩種通行的說法都不夠準確。

書局遷到金陵後,又有移局之事。《同治上江兩縣誌》和《續纂江寧府志》均只籠統提及“後移江寧府學之飛霞閣”,沒有交待具體時間。可是《首都志•歷代大事年表》將此系于同治四年五月之下,而柳詒徵《國學書局本末》、錢基博《版本通義》皆作同治七年,互相矛盾,但一般均取後說。實際上,這兩個時間都是錯誤的,正確的應該是同治六年三月十七日。時在書局校書的張文虎參與了整個過程。據其記載,飛霞閣于同治五年秋修竣,負責修建的廖綸有移書局於此的提議,為曾國藩所接受。於是次年三月十四日,他命張文虎與周學濬、李善蘭一起“往看飛霞閣”;十七日,即“遷局飛霞閣”。

書局遷到金陵後,又有移局之事。《同治上江兩縣誌》和《續纂江寧府志》均只籠統提及“後移江寧府學之飛霞閣”,沒有交待具體時間。可是《首都志•歷代大事年表》將此系于同治四年五月之下,而柳詒徵《國學書局本末》、錢基博《版本通義》皆作同治七年,互相矛盾,但一般均取後說。實際上,這兩個時間都是錯誤的,正確的應該是同治六年三月十七日。時在書局校書的張文虎參與了整個過程。據其記載,飛霞閣于同治五年秋修竣,負責修建的廖綸有移書局於此的提議,為曾國藩所接受。於是次年三月十四日,他命張文虎與周學濬、李善蘭一起“往看飛霞閣”;十七日,即“遷局飛霞閣”。

儘管若干年後,曾國藩自稱因見東南兵燹之後,各處藏書蕩然無存,“始謀創立書局,籌款刊刻經史”,但其實剛開始他擔心被人譏為附庸風雅,比較排斥此事。後因其弟國荃慨然出資刊刻《船山遺書》,而又無暇顧及,他才組織自己的幕僚,開設書局,代為操辦。在他看來,刊罷船山集,書局就完成使命了,所以他不僅未做什麼長遠打算,而且連書局名也不起。正因為如此,書局最初刊行的書均沒有署後來官書局通用的牌記,而是按照以前督撫大員刻書的慣例,題為“刊于金陵節署”。

曾國藩在金陵督署只待了8個月,就奉命北上剿撚。其時,《船山遺書》正處於收尾階段,但對於書局何去何從,曾國藩並無任何說法,因此書局同事諸君人心惶惶,“星離雨散,彼此惘惘”。這時接任江督的李鴻章“憫亂後書籍殘毀,坊刻經書多誤文俗字”,有刻書之意,“因即舊局鳩工開雕善本”。可見,李鴻章書局是就地取材,利用了曾國藩書局的資源,兩個書局貌似不同,實際基本是一體的。《周易本義》為李鴻章書局所刊諸經讀本的第一種書,用的牌記為“同治四年金陵書局開雕”,說明李鴻章已使用“金陵書局”這個名稱。然而,接任江督16個月後,李鴻章奉命剿撚,曾國藩回任江督。於是,李鴻章諭令周縵雲、張文虎等暫止其書局,而于同治六年三月初抵任視事的曾國藩非但不予停止,也“不議撤”,反以該局為基礎,與其舊書局進行整合,正式命名為“金陵書局”。三月初六日,在回復朋友的信中,他第一次使用“金陵書局”這一名稱。同時他沿用李鴻章校刊經史的計畫,接刊史部書籍。在給何紹基的信中,他提及此事說:“李帥飭局刻諸經讀本,國藩回任後繼刻‘三史’”。由此可見,經過曾國藩整頓的書局不僅使用了李鴻章書局所刻書牌記上的“金陵書局”名稱,而且其刻書也是接續李鴻章書局未完成的刊書計畫,兩者融為一體。就此而言,曾國藩書局雖一度面臨解體,但賴李鴻章及時以另立一局的方式維繫其命脈,之後才能夠以金陵書局之名重生。

二 從眾流所歸到春光寂寂

身為封疆大吏,曾國藩是十分謹慎的。他時時戰兢省察,從波平浪靜處用心,不在掀天揭地處著想。雖然刻書不僅能揚名,而且是件積善的雅事,可“傳先哲之精蘊,啟後學之困蒙”,他以為達官刻書猶如貧兒暴富,終覺舉止生澀,始終不願倡首從事。他于同治二年設立書局是被動的,打著其弟國荃的旗號,以刊刻《船山遺書》為主,業務單一,所用校書人員均為其幕僚,是私事無疑。而且該局所刻之書也是基於個人表彰先賢的喜好,尚無後人所稱的有振興文教、敦崇正學的自覺和意識。因此,當有人建議他刊刻經傳時,他斷然拒絕:“重刊經籍之意,愧難遽爾舉行”。而當他北上剿撚後,甚至有撤局、安置書局人員的打算。在給兒子曾紀澤的信中,他透露說:“劉伯山書局撤後,再代謀一安硯之所。”劉伯山就是劉毓崧,晚清著名學者。

曾國藩對金陵書局的重視是從剿撚前線回任兩江總督開始的。其實他早在道光二十五年就校刻過唐鑒的《學案小識》一書,積累了一定的經驗,曾與其門生洪如奎討論過刻書問題,認為“刻書之難,排比、倫次、校讎、訛舛,大費工夫”,必須要多聞之士才能董其事。所以他重新接手金陵書局後,就對它的方方面面做了一番規劃。首先,他將書局移至飛霞閣。接著確立書局的人員構成及經營管理等事宜:書局提調為周學濬,校書派定張文虎、李善蘭、汪士鐸、唐仁壽、劉毓崧和劉恭冕六人;以《史記》屬張文虎和唐仁壽同校,前、後《漢書》歸劉毓崧、劉恭冕分校;局中經費由江甯知府塗宗瀛經理,“以為久計”。當然,最重要的是出書品質。因為一經壽諸梨棗,書就傳播浸廣,終古不廢。書局的校書人員都是四面而至曾國藩幕府的“一時英俊,並以學術風采相尚”,讎校方面自然不須他多費口舌,但對於寫刻、書價、庋板、開刷等事,他則要求周學濬“均立章程,以便遵守”。尤其對於寫刻,曾國藩更是要求嚴苛。他認為刻書板須做到“方粗清勻”,方“以結體方整言”,粗“則耐於多刷,最忌一橫之中太小、一撇之尾太尖等弊”,清“則此字不與彼字相混,字邊不與直線相拂”,勻指“字之大小勻,畫之粗細勻,布白之疏密勻”,請周以此標準衡量寫刻各匠,將寫手“略分甲乙,上下其食”;對刻匠“殷勤訓獎,嚴切董戒”,必要時“撲責議罰,俱不可少”。

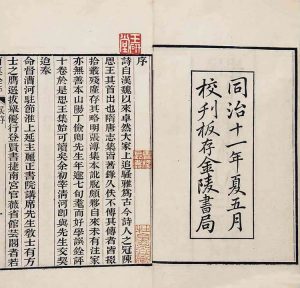

方宗誠說:“曾公既克復金陵,立書院以養寒士;立難民局以招流亡;立忠義局以居德行文學之士;立書局校刊四書十三經五史,以聘博雅之士,故江浙被難者,無不得所依歸。”上述金陵書局的制度化建設表明曾國藩確實是把刻書當做其恢復和重建江南社會文化秩序的一項重要善後舉措,所以他將書局視為官事,從長計議,經費也由江甯知府撥付。尤其同治六年五月朝廷敕令各省督撫刊書興學的諭旨頒佈之後,他更是關心金陵書局的發展問題,並產生了通過重刊經典來創立金陵書局品牌的思路。該年十二月,他致信周學濬說:“前此面商,前後《漢書》每卷之末一葉刻一戳記,雲‘金陵書局仿汲古閣式刻’。昨見局版尚未添刻,請即飭令以後各卷皆須增刻,以前各卷可補者補之,不可補者聽之。”兩《漢書》是四月責成劉毓崧、劉恭冕分校的,8個月之後,他要求每卷卷末都刻上金陵書局戳記,未刻的須增刻,可補的也要添補。這說明他的思路不是瞬間形成,而是有個過程,一旦確立,就要堅決執行。這是後來金陵書局能夠以校勘著稱、享有盛名的重要原因。就此而言,雖說金陵書局一度與李鴻章有關係,局名也可能出自李鴻章,但真正放眼長遠,發之以聲名、賦予其生命力的還是曾國藩。

同治七年七月,曾國藩奉旨移督直隸,再次離開金陵北上,書局又面臨變數。但這次,曾國藩告訴書局同人說:“書局須移交後任永不廢。”繼任江督者為馬新貽,書局移交其接辦。在這個時候,書局人事剛好有所變動。對此,《同治上江兩縣誌》卷十二《藝文上》是這麼記載的:“同治四年監察禦史烏程周公學濬督理局事。七年刑部主事丹徒韓公弼元繼之。同治六年,江甯知府六安塗公宗瀛提調局事”。葉楚傖、柳詒徵主編的《首都志》和吳家駒《清季各省官書局考略》等文都採用其說。其實這個說法是不正確的。實際情況是同治八年正月周學濬離局回鄉,由塗宗瀛代行提調之職;但塗時任江甯知府,公務繁忙,於是馬新貽設總辦一職,命韓弼元擔任。書局的人事交替,使局事處於混亂之中,導致曾國藩繼刻的“前四史”遲遲不能刷印。他非常著急,不斷寫信催問塗宗瀛等人,可是鞭長莫及,只好耐心等待。六月十四日,他借見到上月李鴻章所上《設局刊書折》之機,得知金陵書局將與湖北書局、蘇州書局、浙江書局合刻“二十四史”,就寫信給馬新貽,說去年書局所刻馬、班、范、陳四史,至今未定刷印確期。現在四局將合刻“二十四史”,誠屬善舉。可是,其他各局都有公款,並有專人負責,“惟金陵一局並未籌定有著之公款,亦未派定提調之專員,是以局務尚形散漫,應請閣下籌一閑款,源源撥濟。其薪水用款與蘇、浙兩局互相核對,以期不甚懸殊。至經理此事內行而耐煩者,目下似以洪琴西為最。此後視為一件官事,責成提調,則書可速成而款不虛糜”。

同治七年七月,曾國藩奉旨移督直隸,再次離開金陵北上,書局又面臨變數。但這次,曾國藩告訴書局同人說:“書局須移交後任永不廢。”繼任江督者為馬新貽,書局移交其接辦。在這個時候,書局人事剛好有所變動。對此,《同治上江兩縣誌》卷十二《藝文上》是這麼記載的:“同治四年監察禦史烏程周公學濬督理局事。七年刑部主事丹徒韓公弼元繼之。同治六年,江甯知府六安塗公宗瀛提調局事”。葉楚傖、柳詒徵主編的《首都志》和吳家駒《清季各省官書局考略》等文都採用其說。其實這個說法是不正確的。實際情況是同治八年正月周學濬離局回鄉,由塗宗瀛代行提調之職;但塗時任江甯知府,公務繁忙,於是馬新貽設總辦一職,命韓弼元擔任。書局的人事交替,使局事處於混亂之中,導致曾國藩繼刻的“前四史”遲遲不能刷印。他非常著急,不斷寫信催問塗宗瀛等人,可是鞭長莫及,只好耐心等待。六月十四日,他借見到上月李鴻章所上《設局刊書折》之機,得知金陵書局將與湖北書局、蘇州書局、浙江書局合刻“二十四史”,就寫信給馬新貽,說去年書局所刻馬、班、范、陳四史,至今未定刷印確期。現在四局將合刻“二十四史”,誠屬善舉。可是,其他各局都有公款,並有專人負責,“惟金陵一局並未籌定有著之公款,亦未派定提調之專員,是以局務尚形散漫,應請閣下籌一閑款,源源撥濟。其薪水用款與蘇、浙兩局互相核對,以期不甚懸殊。至經理此事內行而耐煩者,目下似以洪琴西為最。此後視為一件官事,責成提調,則書可速成而款不虛糜”。

這封信,曾國藩寫得很巧妙。他知道自己離任後,書局的經費得不到保證,如果局事又委任非人,不僅自己辦不成事,而且書局的發展也會受到影響。於是,他以“前四史”刷印無期為例,告訴馬新貽書局的局務散漫,效率不高,而其癥結是沒有有著之公款、提調無人,如果這種情況繼續下去,那麼已經奏報朝廷的合刻“二十四史”的善舉也會遇到麻煩。欲改變這種狀況,就必須把書局當做一件官事,籌得有著之款,源源撥濟;並委任洪汝奎這樣的內行做提調,責成其全權辦理。馬新貽顯然被說動了,立即命洪汝奎為書局提調。知悉內情的張文虎在同治八年六月二十九日的日記中記載了此事:“洪琴西來拜”,“節相命提調書局也”。二十九日距曾國藩寫信僅過半個月,馬新貽的反應不可謂不快。而書局經費,馬新貽也很快于靖江溢課項下撥濟五千兩銀子。對此,曾國藩很欣慰,在同治九年二月初八日《複洪汝奎》信中說:“五千兩用罄之後,想可源源提撥。經費漸增,即工匠皆可訪覓能手,至以為慰。”

此事一方面說明曾國藩對金陵書局很關心,也有影響力;另一方面也是因為馬新貽有設局刊書以興文教的自覺。他于同治六年四月就在浙江巡撫任上設立了浙江書局,重刊經史,嘉惠士林。接任兩江總督後,也有令金陵書局刊刻“二十四史”的想法。但張文虎不贊成,在同治七年十月二日日記中寫道:“(馬)制軍欲令刻廿四史,其意甚好,然工程太巨,且非三四年所能集事也。”後來俞樾奉李瀚章之命致函馬新貽商量合刻,張文虎仍持異議。其同治八年正月二十八日日記雲:“浙撫李筱荃中丞欲約甯、蘇兩局分刊廿四史,蘇撫丁中丞承刊《明史》。馬制軍以俞蔭甫太史書屬公議如何分辦之處,予謂此舉經費浩繁,遽難報命,姑當緩商。”然而,馬新貽不顧阻力,複書俞樾,“許刻至《隋書》而止”,“則寧局所刻,凡十五種矣”。就此看來,在“二十四史”版本史上佔有重要一席的“局本”能夠刊成,與馬新貽頗有關係。正是他的堅持,金陵書局才參與其中,並主動承刻其中最多、最主要的部分,即從《史記》到《隋書》的十五種史書。

同治九年八月,馬新貽被刺身亡,清廷命曾國藩還督兩江。再次回任後,能夠重新接管金陵書局,與書局中學人名士談文論史,對曾國藩來說是一件很愜意的事情。他任直督不久,就在給張文虎、唐仁壽的回信中,抱怨“此間讀書能文之士甚少”,“求如在江南時與諸君子往還考論文史,牖我愚蒙,匡我不逮,則邈然不可複得耳”。因而履新僅四天,他就“至書局拜張嘯山、唐端甫諸君子”,以後在其日記中又多有與書局僚屬往還及宴飲的記錄。其時,金陵書局正與浙江書局、蘇州書局、湖北書局、淮南書局合刊“二十四史”,承刻從《史記》到《北史》的十四種史書,所以曾國藩主要是做好組織協調和後勤保障工作,如招人入局、提供經費、燕集慰勞等,以使刊刻正史的盛舉能夠順利進行。然而,這一重大出版工程尚未告竣,曾國藩就于同治十一年二月去世了。次年三月,戴望死;冬,張文虎“感知己凋謝”,以老辭局。過了三年,唐仁壽病歿。於是,自曾國藩死後,金陵書局主要校書人員或死或散,“金陵文采風流盡矣”。

光緒六年十月,洪汝奎調補兩淮鹽運使,由程儀洛接管書局提調事務。不久,程署揚州知府,范志熙接辦書局,提調局事。本來“文正公後經費日絀,分校友人去不復補,應刻書籍亦苦無資”,金陵書局已經開始走下坡路了。至任提調長達12年的洪汝奎離局後,書局的境況就更加艱窘了。經費每年僅“由藩庫籌撥一千五百金”,“久涸之局仍自不能舒展”。到了戊戌變法年間,江督劉坤一為了節省開支,裁併局所。金陵書局經減員後,改歸江寧府管理,停支一切經費,“僅恃流存書價印售周轉”,苦苦撐持。辛醜以後,書局先後歸江楚編譯官書局、江蘇通志局兼管。民國初年,則由江蘇省長公署及教育廳接管。1928年冬,改名為中央大學區國學書局。

光緒六年十月,洪汝奎調補兩淮鹽運使,由程儀洛接管書局提調事務。不久,程署揚州知府,范志熙接辦書局,提調局事。本來“文正公後經費日絀,分校友人去不復補,應刻書籍亦苦無資”,金陵書局已經開始走下坡路了。至任提調長達12年的洪汝奎離局後,書局的境況就更加艱窘了。經費每年僅“由藩庫籌撥一千五百金”,“久涸之局仍自不能舒展”。到了戊戌變法年間,江督劉坤一為了節省開支,裁併局所。金陵書局經減員後,改歸江寧府管理,停支一切經費,“僅恃流存書價印售周轉”,苦苦撐持。辛醜以後,書局先後歸江楚編譯官書局、江蘇通志局兼管。民國初年,則由江蘇省長公署及教育廳接管。1928年冬,改名為中央大學區國學書局。

朱士嘉在所編《官書局書目彙編》引言中說:“官書局大抵先由私人或會社創辦,絀於資本,請由國家津貼,成為官商合辦;當國庫充裕時,便又擴而充之,成為完全的官本。”從金陵書局的發展歷程來看,這只是皮相之論,並不是歷史的真實。金陵書局確實先由曾國藩捐資創辦,但改為公款後並未經歷官商合辦的階段,更沒有得到官本的注資,以致于曾國藩死後十年,其幕僚故地重遊,見到書局蕭條,人物蕩然,不勝今昔之感,乃賦詩曰:“落花碧草冶城東,丞相車來訪侍中。漢代經生都老去,春光寂寂日華宮。”從落花碧草、鴻儒談笑的繁華,到春光寂寂、門可羅雀的落寞,正反映人文興廢對金陵書局的影響,人文興,則書局盛;人文廢,則書局衰。

三 日常運營:人員進出、薪水與局書定價、發賣

人事有代謝,往來成古今。這說的是歷史大勢,但就金陵書局而言也適用。作為一個機構,金陵書局人員進出頻繁,處在不斷的流動當中。一般說及此事者,都是籠統言之,往往不甚全面,並有錯誤。如黎庶昌《曾國藩年譜》說書局“延請績學之士汪士鐸、莫友芝、劉毓松(應為崧)、張文虎等分任校勘”,張裕釗《唐端甫墓誌銘》言“江甯汪士鐸、儀征劉毓崧、獨山莫友芝、南匯張文虎、海甯李善蘭及端甫、德清戴望、寶應劉恭冕、成蓉鏡,四面而至”,章洪鈞等編《涇舟老人年譜》也指出“先後在局任校勘者為丹徒韓叔起(弼元),南匯張嘯山(文虎),海甯唐端甫(仁壽),寶應劉叔俛(恭冕),德清戴子高(望),儀征劉伯山(毓崧)、恭甫(壽曾),歸安錢竾仙(振常),寶應成芙卿(蓉鏡)、漱泉(肇麟),金壇馮夢華(煦,後官安徽巡撫),嘉興錢新甫(駿祥,後官編修、山西學政)”。但據《張文虎日記》,從同治三年九月十五日(1864年10月15日)至同治十一年十二月三十日(1873年1月28日),先後進入金陵書局的就有23人(詳見下表)。這23人中,李善蘭、張文虎、劉毓崧、周世澄、曹耀湘5人在安慶時已進入書局,不過前三者隨書局移至金陵,後二者未經歷這個過程,是安慶離局後在金陵再入書局的;其餘18人都是金陵書局時期新加入的。

根據上表,金陵書局以校書人員為主,機構設置比較簡單,主持局事的很長時間內只設提調一職,後來才增設總辦、幫辦兩職;書局管理雜務的只有一人,而此人還負有訪書任務,曾奉委前往揚州查《全唐文》殘板等。這一方面顯示出作為官事,書局精兵簡政,沒有多少衙門氣息,是一個比較純粹的文化機構;另一方面也說明這是一個清水衙門,專業性強,又無利可撈,所以很多人不感興趣。事實也的確是這樣。當時其他局所因辦理財賦、洋務等,其人員可以敘功得保舉,而書局卻師出無名,極少享受這樣的“福利”,並且他們的薪水也不高。據《張文虎日記》,同治三四年間,因所校《船山遺書》系曾國荃出資,校書人員的待遇稍好些,曾國藩、曾國荃均分別發給薪水,一般是一個季度一次,曾國藩每次都是發銀40兩,平均一個月18兩左右;而曾國荃則數量不等,多的時候發38兩4錢,少的只有9兩5錢,平均一個月近12兩。兩者相加,一個校書人員每月薪水30兩。但《船山遺書》刻竣之後,曾國荃停止發薪,這樣校書人員每個月只有18兩左右。曾國藩奉命剿撚後,李鴻章在金陵新設書局,改為一個月發薪一次,每月20兩,比曾國藩的稍多。後來校書人員的薪水雖提高至每個月24兩,但與當時曾國藩幕府人員每月六七十兩以上的脩金比起來,少得可憐。所以張文虎心理極不平衡,在日記裡喟歎道:“使故鄉有五十千文館,決計歸峪(疑字誤),亦不戀此非官非幕之一席矣。”當時十千只能兌銀一兩,五十千只有五兩,這大概是張文虎的一時氣話罷了。

然而,抱怨歸抱怨,書局的校書人員畢竟都是好學博文的書生,志不在官場,且又嗜書如命,甘以校讎為業,所以他們還是踏踏實實地留在金陵書局,與青燈黃卷為伴,校刊了不少經史書籍。具體書目,《同治上江兩縣誌》卷十二《藝文上》所載如下:

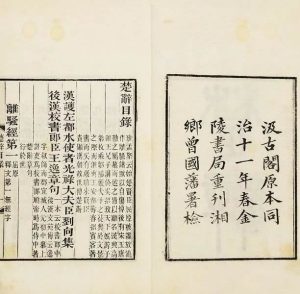

其中經部《大學章句》一卷、《論語集注》十卷、《孟子集注》七卷、《中庸章句》一卷,實即《四書集注》,算1種;《續漢書》附在《後漢書》中,與後者一起也算1種,共46種。刊行於光緒六年的《續纂江寧府志》卷六《實政》所載共50種,除經部加《仿宋嶽相台五經》1種,史部加《元和郡縣誌》、《元豐九域志》、《朱子年譜》3種外,其餘均與《同治上江兩縣誌》相同。

而蘇曉君在大量翻檢國家圖書館館藏金陵書局所刻書後,按年統計如下:

據上表,國圖館藏金陵書局所刻書共61種。在重刊的9種中,《周禮》、《爾雅》、《春秋公羊傳》、《唐人萬首絕句》4種初版未出現,可算種數;其餘5種之前已出現,不重複計算,實有56種。其中與《續纂江寧府志》相同的共41種,也就是說《續纂江寧府志》50種中有9種國圖未收藏,而國圖館藏金陵書局光緒六年前所刻書也有9種為《續纂江寧府志》所未載,這樣在光緒六年前,金陵書局共刊書68種,加上光緒六年後的6種,以及《船山遺書》、仿汲古閣《史記》2種,則金陵書局從同治二年到宣統元年至少刊書76種。

這些書會根據紙張的品質分別刷印,以滿足不同讀者的需要,其定價也相應有差別,紙質好的,價高;反之則低。如“前、後《漢書》三十二本,重皮宣紙印者,本洋十八元;大宣料半紙者,十三元;宣料半紙者十元;色紙者七元。《史記》廿本,價十一元、六元至四元二角止。《三國志》自四元五角至二元八角、二元止。《文選》自五元二角、三元二角至二元四角止”。其中,用重皮宣紙者系特製的禮品書,不僅在版式上有要求,而且事先曾國藩還看過紙樣,為其自存及贈送高官、至交之用。他在收到洪汝奎所寄書後,非常滿意,慶倖自己託付得人,並致信洪氏說“前寄保定之兩《漢》二十三部”,“紙色式樣均極精好,良可寶貴。……想皆價值本洋十八元者矣”。

至於其他幾種紙質的書則用於售賣。當時金陵書局未設門市部,也沒有銷售人員,書都發到書肆中貨賣,“所入亦添作經費”。此事向由提調周學濬負責,所以當他離開書局時,張文虎不禁憂心忡忡:“書局所刊諸書向由縵老處發印、發賣,今歸局中經理,殊多一番周折”。當然,由於金陵書局重視編校品質,刊書不計成本,書成,有大量的饋送,又平其值售之,所以通過售賣所得非常有限,入不敷出,常為經費日絀所困擾,不得不屢向地方官員索要。但如上所述,往往很難如願,得不到切實的支持,處境十分艱難。也就是在這種境況下,金陵書局苟延殘喘,勉強自存,雖然沒有倒閉之虞,但始終無法再現昔日輝煌。

四 相公乃天蓋,人文佐生成

金陵書局由曾國藩創辦於安慶,自遷至金陵後,就再沒有隨曾國藩的調任而移局,所以成為曾國藩及其繼任者共管的機構。從同治三年到清朝滅亡的47年時間裡,曾國藩實際就任兩江總督不到5年,其餘42年歷任兩江總督(包括署任)主要有李鴻章、馬新貽、何璟、張樹聲、李宗羲、劉坤一、沈葆楨、左宗棠、曾國荃、沈秉成、張之洞、魏光燾、周馥、端方、張人駿等。他們這些人大都為“中興名臣”,不少也辦過官書局,對文教事業亦非常支持。然而,他們中基本上沒有一個人對金陵書局的發展起過實質性的推動作用。真正使金陵書局步入正軌、走向興盛的是曾國藩。

首先,金陵書局成員主要是曾國藩引進的。從上述“同治年間金陵書局人物表”來看,除了韓弼元、強汝詢、以及曾國藩去世後進入書局的張盛藻、陳允頤4人外,其他19人都是曾國藩自己或通過其幕僚招致的。這19人中,李善蘭、張文虎、劉毓崧、汪士鐸、劉恭冕、唐仁壽、戴望、劉壽曾、成蓉鏡等都是當時學界翹楚、公認的第一流學者。有這些人坐鎮,不僅提高了金陵書局的知名度,擴大其影響力,而且也使金陵書局的編校品質得到保證。

其次,晚清官書局的始作俑者雖不是曾國藩,但在開辦金陵書局的過程中,他注重以制度立局,親自核定“刻字法式四條、書局章程八條”;並產生了品牌經營意識,通過重刊經典來打造金陵書局的自有品牌。這種發展樣式和思路創開先聲,使官書局走上正規化和制度化的道路,起了良好的示範作用。後來各省紛紛設立的官書局,均以金陵書局為仿效對象。地方官書局的大規模興起,取代了日漸式微的中央官刻,成為晚清官刻的主體。這開啟了“中興”人文之盛,為清代官刻塗抹了最後一絲亮色。

第三,金陵書局所刻76種書中有47種刊行于同治十三年前,占總數的61%。這些書中有李鴻章繡梓的經書,也有馬新貽倡刻的“二十四史”,但更多的是曾國藩與書局同人商刊的書,如《船山遺書》、《史記》、兩《漢書》、《讀書雜誌》、《儀禮》、《榖梁》、《孝經》、《三國志》、《文選》、《曹集銓評》等。而在這些書中,能夠傳諸久遠、對後世產生重大影響的主要是前三種書:《船山遺書》為歷史上第一部較為系統全面的王夫之著作彙編,刊行以後,“王學大行”,“凡論種族者皆依託船山”,推動了清末社會思潮的形成和興起;《史記》、兩《漢書》都以版本可靠、校勘精審著稱,至今仍被稱為善本。這三種書既是金陵書局品牌經營的代表,也是金陵書局聞名於世的金字招牌。

就此而言,金陵書局最知名、最成功的地方均得益于曾國藩。它雖然存在時間較長,也歷經眾手,但其輝煌、鼎盛的時期還是在曾國藩主政之時。事實上,曾國藩也關乎金陵書局的興衰。他在世時,書局彙聚博雅方聞之士,以學術風采相尚;而他死後,書局人物蕩然,文采、風騷大為減弱。

“相公乃天蓋,人文佐生成。”曾國藩之所以能在金陵書局的歷史上留下這麼深的印痕,是多方面合力造成的。這既與他愛書、好賢的天性有關,也與他廣求遠視、開通明變的意態分不開。而更重要的是面對兵燹之後,官私書籍散失殆盡,士子無書可購、無書可讀的局面,當時朝野上下都有強烈的振興文教的意識和願望。這種天時、地利、人和成就了曾國藩,也成就了金陵書局。